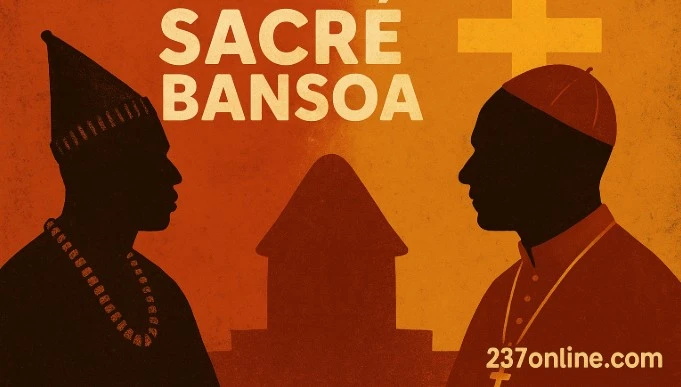

La chefferie supérieure Bansoa prépare avec faste le sacre de l’Abbé David Gomsi Boucheke, premier évêque originaire du groupement, attendu à Douala le 23 novembre 2025. Mobilisation générale, appels publics, fierté unanime. Et pourtant, dans l’ombre des réjouissances, une question identitaire profonde traverse la communauté :

comment célébrer un prêtre issu d’une tradition chrétienne alors que, dans la culture Bansoa, le Chef est lui-même garant du sacré, détenteur du culte ancestral et prêtre suprême de la terre ?

« Le Chef, c’est celui qui parle aux ancêtres, qui assure la continuité de la vie », rappelle un notable du La’akam.

Alors, que révèle réellement cette célébration ?

Une fierté légitime… mais porteuse d’ambiguïtés

L’ordination d’un fils Bansoa à l’épiscopat est, de fait, un accomplissement collectif.

Elle souligne :

- la vitalité intellectuelle du groupement,

- la participation à la scène religieuse nationale,

- l’ouverture aux dynamiques contemporaines.

Mais dans la cosmologie traditionnelle Bansoa :

- le Chef n’est pas qu’un dirigeant administratif,

- il est chef religieux,

- médiateur entre les vivants et les ancêtres,

- gardien des autels sacrés.

C’est cela qui crée la tension symbolique.

Un enseignant en histoire des religions à l’université de Yaoundé 1 explique :

« Quand un peuple célèbre un autre clergé, il reconnaît implicitement une autre source du sacré. Cela peut enrichir… ou diluer. La question n’est pas la fête. La question est : qui bénit qui ? »

Deux spiritualités, une seule communauté

Le Chef : sacré, ancestral, immémorial

Dans la tradition :

- le Chef ne prie pas,

- il incarne la prière collective.

- Sa parole est rite.

- Son corps est sanctuaire.

Le Chef n’est pas “homme de Dieu” : il est signe du peuple.

L’Évêque : ministre du sacré chrétien

L’évêque reçoit :

- une légitimité institutionnelle (Église),

- une mission pastorale (fidèles),

- une autorité doctrinale (sacrement).

Ces deux positions ne s’opposent pas, mais elles ne sont pas identiques.

Alors, que célèbre-t-on vraiment ?

Certains y voient :

- une modernité assumée,

- une coexistence harmonieuse entre ancestralité et christianisme.

D’autres perçoivent :

- une fragilisation de l’autorité sacrée traditionnelle,

- un glissement progressif vers une externalisation du sacré.

Une femme du quartier Ngouache résume simplement :

« Si le Chef est déjà le père spirituel, pourquoi acclamer un autre père ? Le peuple doit réfléchir. La joie n’empêche pas la conscience. »

La célébration du futur évêque n’est pas anodine.

Elle touche le cœur de l’identité Bansoa :

Qui sommes-nous lorsque le sacré se multiplie ?

Comment maintenir la continuité ancestrale tout en s’ouvrant au monde ?